実験単位と実験誤差unit and error

(目次)

1. 実験単位

2. ランダム実験と分割実験の例

3. 実験単位を構成する因子

4. i次誤差

5. 分割実験の構造式

1. 実験単位

(解説)

1.実験単位について、説明して行きます。

2.実験に取り上げた因子の水準の変更が困難な場合、

一定の水準で実験を纏めて行う事が有利です。

3.実験に取り上げた因子で、一部又は全部の水準が

固定したままで行われる実験の纏まりを、実験単位

と言います。

4.全ての実験の順序を完全にランダムとした場合は、

一つ一つの実験が実験単位となります。

2. ランダム実験と分割実験の例

(解説)

1.ランダム実験と分割実験の例について、説明して

行きます。

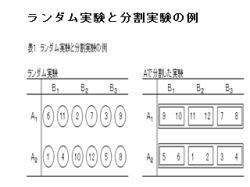

2.左図は、ランダム実験と分割実験の例です。

3.ランダム実験

・因子A、因子Bの組合わせで、2回づつ実験

します。

・この時、実験順序はランダムになっています。

・一つ一つの実験が、実験単位となります。

4.分割実験

・因子A、因子Bの組合わせで、2回づつ実験します。

・1次単位: 因子Aを固定し、6回の実験を計画します。

・2次単位: 更に、因子Bを固定し、2回の実験を行います。

・この時の実験単位の例は、A1B1です。

3. 実験単位を構成する因子

(解説)

1.実験単位を構成する因子について、説明して行き

ます。

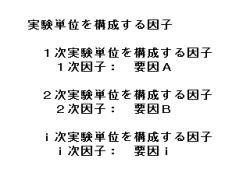

2.1次実験単位を構成する因子

・1次因子: 要因A

3.2次実験単位を構成する因子

・2次因子: 要因B

4.i次実験単位を構成する因子

・i次因子: 要因i

4. i次誤差

(解説)

1.i次誤差について、説明して行きます。

2.i次実験単位を繰返した時に、特性値にバラツキが

発生します。

3.これは、条件の設定誤差、実験単位の環境変化など

が影響しています。

4.この変動をi次誤差ε(i)と言います。

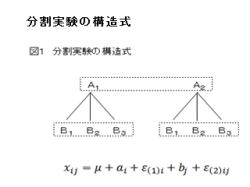

5. 分割実験の構造式

(解説)

1.分割実験の構造式について、説明して行きます。

2.左図は、分割実験の構造式です。

品質管理ソフトは、下記をクリックして下さい。

本館:エクセル将棋館(品質管理ソフト)